近年のスマホ向けのカメラは画質もどんどん向上しデュアルやトリプルなどカメラも珍しくなくなってきました。

ところがGoogleはPixelシリーズで単眼カメラを貫いていたりしますし、マルチカメラを軸に置くメーカーの中でもカメラの構成や力の入れてる部分が違っていたり方向性や手法が異なってきています。

具体的には高画素化やマルチフレーム、AI処理やモノクロカメラの有無などがあげられます。

今日はそんな転換期を迎えたスマホ向けマルチカメラについて話していきます。

Contents

スマホ向けカメラはなぜマルチカメラに?

そもそもなぜスマホ向けカメラはマルチカメラが主流となってきたのかというと、ハードウェアとして一眼レフカメラのように大きなレンズやイメージセンサーを利用できないため同じ手法では画質面で追いつけないことが主要因であると考えられます。

というのも古くはSHARPが2000年に発売したカメラ付き携帯電話[J-SH04]にはじまりカメラ画質の向上は18年以上続いており、その間画素数があがったりF値が下がったり、CMOSからCCDに変わりまたCMOSに戻るなど多くの進化をすることでコンパクトデジカメの市場を破壊するレベルまで画質は向上しました。

しかしコンパクトデジカメに追いつくことはできても一眼レフカメラに追いつくことは未だできていません。

その要因が冒頭のレンズやイメージセンサーにつながるというわけです。

スマートフォンはデバイスの制約上大きなレンズやイメージセンサーが乗せられないため同じ手法では画質を超えられない!ならば特性の異なるカメラを増やして、より高画質に、より様々なシーンへの適応を図っている状態となっています。

スマホ向けカメラの画質の決定要素

各社がどのような方向で技術を磨き進化しているのか話す前に技術的にはどのような要素があるのか先に解説していこうと思います。

画素数

画素数とはすなわち解像度です。

当然高ければ高いほど解像度もあがり同じサイズで印刷すればより高画素で撮影された写真の方が密度は必然的に高くなります。

スマートフォンというより携帯電話から搭載されたカメラは11万画素程度からはじまり長年の間、より高画素化への競争が激化しました。

とはいえ11万画素程度では高画素化の流れは当然のものの、必要以上の高画素化は弊害も招きます。

スマートフォンはデバイス上サイズに制限があるため大きなイメージセンサーを乗せられません。

そうなると一定のサイズのイメージセンサーを使うしかないため高画素に慣ればなるほど1画素辺りのサイズは小さくなります。

小さくなれば小さくなるほど光を集めにくくなりますので高画素化しても光量が足りず暗い写真になってしまう場合があるのです。

なので高画素=高画質ではない点に注意しましょう。

イメージセンサー

イメージセンサーはレンズから取り込まれた光をカラーフィルターとフォトダイオード通過させることで電気信号として取り出す装置です。

光の明暗をデジタルに処理する部分なのである意味カメラの心臓部となります。

このイメージセンサーでシェア、技術力においてトップにいるのがSONYで殆どのハイエンドクラスのスマホにSONY製イメージセンサーが搭載されています。

CMOSとCCD

一般的にCMOSは[シーモス]CCDは[シーシーディー]と呼ばれています。

現在はでは殆どのスマートフォンがCMOSイメージセンサーのためCCDを意識する必要はないのですが、携帯電話などで高画素化競争が始まる前の時代ではCCDが優勢な時代もあり特に光量の少ない夜や動きの多い被写体の撮影などはCCD有利でした。

ところが高画素化や裏面照射CMOSの登場、部分転送の採用でフレームレートの向上がみられたことでAFなどの高速化が図ることができたため現在のCMOSが主流となりました。

レンズとズーム

スマートフォンのカメラで利用される単焦点レンズは28mmが採用されています。

また、極一部の端末に光学ズームに対応したレンズが採用されていますが一眼レフカメラに採用されるレンズに比べサイズも質も見た目から違うのがわかると思います。

特に光学ズームは焦点距離の変化はレンズを動かすことで対応するためスマートフォンのサイズ的要因によりイメージセンサーと並びも最も不利になる部分と言えるでしょう。

その制約により個別の特性を持ったマルチカメラスマホがでてきたといっても過言ではありません。

スマートフォンの場合その弱点を望遠レンズを持ったカメラの搭載や高画素化させデジタルズームをしたり、あるいは複合的に利用し克服しようとしています。

遠くの写真をスマートフォンで取る機会が多い人はデジタルズームではなく望遠レンズや光学ズームに対応したスマートフォンを選ぶのが良いでしょう。

F値

F値はレンズの絞りで焦点距離を光が入る口径(有効口径)で割った値となります。

即ちF値が低ければ低いほど多くの光量を集めるため、シャッター速度も早く暗闇での撮影や背景のボケなども有利に撮影可能となります。

ISO感度

ISO感度はイメージセンサーの光の感度を示す言葉で国際標準化機構で策定された規格です。

当然ISO感度があげればより多くの光量を取り込めるためシャッター速度があがりブレのない綺麗な写真がとれるようになります。

これだけだとISO感度を上げまくれば良いじゃんと思いますがISO感度をあげるデメリットもあります。

ISO感度をあげるとは即ち電気信号を増幅することなので必要以上に電気信号をあげるとノイズも増幅されてしまい精細感が損なわれる要因となります。

スマートフォンのカメラの大半はシーンに合わせて自動でISO感度を調整するのでマニュアルで撮影する以外はそれほど気にすることではありません。

また、一眼レフとスマートフォンではイメージセンサーのサイズが大きく違うため小さいイメージセンサーを採用せざる得ないスマートフォンでは光量を集められないため不利な部分でもあります。

手ブレ補正

手ブレ補正とは撮影時のブレを補正する機能で[光学式]や[電子式]、両方の機能を備えた[ハイブリット式]があります。

それではそれぞれどのようにブレを抑制するのか簡単に説明していきます。

光学手ブレ補正ではジャイロセンサーを備えることで傾きを検知することでレンズ又はセンサーが動いてブレを抑制します。

基本的には電子式より綺麗な写真が取れる傾向がありハイエンド機などで採用される機能です。

対して電子式手ブレ補正はソフトウェアの処理で補正をかけてる機能で複数枚の写真を合成してブレを抑えた写真として保存されます。

光学式とは逆にソフトウェアでの修正なので現状では画質面で光学式に劣ります。

ハイブリッド式の手ブレ補正は両方の特性を備えたタイプになります。

最近のスマートフォンのカメラは程度は違えど殆どの場合ソフトウェアでの処理しているため光学式と謳っているハイエンド端末はハイブリッドとみて良いでしょう。

マルチフレーム

マルチフレームは複数枚の写真を同時に取り綺麗な写真に合成する手法です。

近年ではPixel 3を筆頭に搭載されていて4,000万画素を超えるカメラを搭載する機種ではなく1,200~1,600万画素をメインカメラとする端末の画質をあげる手法として力が入れられています。

超解像

元々超解像はテレビなどで2K動画を4Kにアップコンバートするさいに4Kの精細感をソフトウェアの処理により作り出す技術でカメラの分野では主にデジタルズームで使われます。

上記のマルチフレームと併用し荒くなってしまった画像をソフトウェアやAIにより光学ズームで得られる画質と同等な精細感のある画質をPixel 3では実現しています。

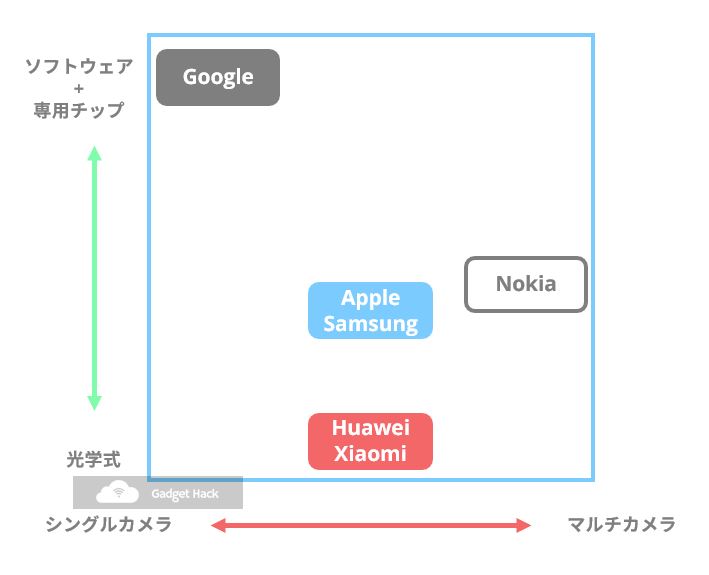

スマホ向けマルチカメラの方向性

ここまでデジタルカメラの画質を握る技術的要素を話してきましたがここから冒頭のスマホのマルチカメラが現在どのような方向性になって行くのか話していきます。

スマホ向けのマルチカメラ(一部単眼)は一部を除き重複してる手法も多いのですが現状下記の4っつの手法で画質の向上を狙っており現状全ての手法で画質は上がっています。

①シングルカメラ+専用ハード+AIのGoogle

②高画素+特性の異なるカメラのHuawei Xiaomi

③特性の異なるカメラ+ソフトウェアのApple Samsung

④特性の異なるカメラと合成のNokia

特徴について各々解説していきたいと思います。

①シングルカメラ+専用ハード+AIのGoogle

全主要なメーカーの中で唯一シングルレンズで勝負をしているのがGoogleです。

そして光学的には圧倒的に不利なシングルレンズでマルチカメラと争いトップクラスとなるPixel3を生み出したわけですがその仕組は圧倒的なソフトウェアとAIに速度を処理を行う専用AIチップ「Visual Core」だ。

これにより昨年から話題になった夜間撮影モードの「Night Sight」は他社のマルチカメラの追随を許さないレベルでの夜間撮影の画質を実現しました。

Googleの手法はソフトウェアやAI開発に長けたからできた方法なので他社では簡単に真似ができるとは思えないのでシングルレンズでトップを走る唯一無二の存在となっています。

②高画素+特性の異なるカメラのHuawei Xiaomi

HuaweiやXiaomi、その他の中華メーカーが取る手法が4,800万画素などの高画素化したカメラを1,200万画素のサイズにピクセルビニング(4ピクセルを1ピクセルに変換)を行い画質をあげる手法だ。

比較的に他の手法に比べてソフトウェアの介入余地が少なく専用のチップがなくても実用域で利用できる光学的な方法です。

また、高解像度の恩恵はピクセルビニング以外にもデジタルズーム時にも有効で低解像度のカメラに比べてデジタルズーム時に荒くなりにくい特徴があります。

その他にHuaweiとXiaomiは望遠レンズや広角やマクロカメラを搭載したトリプルカメラ構成で様々シーンに対応しようとするところもGoogleと正反対でハードウェアよりであり光学的です。

③特性の異なるカメラ+ソフトウェアのApple Samsung

ここのグループは主に低解像度のメインカメラとマルチフレームを使い画質の向上を狙っています。

そのためHuaweiやXiaomiに比べるとソフトウェアの占める役割も大きくAppleはソフトウェアの処理を自社製SoCのNPUに任せているようです。

カメラの構成ではHuaweiやXiaomiなどと同じで用途に合わせたカメラを搭載する流れとなっています。

④特性の異なるカメラと合成のNokia

2019年に発売された「Nokia 9 PureView」は5つのカメラ搭載した真のマルチカメラでありある意味GoogleのPixel3とは正反対の存在だが他のどのメーカーとも異なる方向性を示している。

5つのカメラの構成は全て1,200万画素の低解像度のカメラ度そのうち3つはモノクロセンサーを採用しています。

また、残り2つのRGBカラーのイメージセンサーも望遠や広角なレンズを使っているわけではなくF値が違うレンズを採用したカメラとなっています。

そのため望遠や広角での撮影は得意ではなくマルチカメラで有りながら28mm単焦点での撮影に特化した方法といえるだろう。

また、5つのカメラ以外にもToF(Time of Flight)センサーを搭載し被写体との距離を測るのに利用されポートレートや3D撮影などに使われます。

実際の使い方では全てのカメラで同一の単焦点を撮影しマルチフレーム的に合成することで高画質を実現する方法を取っていて、モノクロカメラのおかげで光量が従来の10倍となり暗所での撮影でも高画質を実現している。

とはいえ5枚の画像やToFセンサーを使った情報などの合成に専用チップではなくSnapdragon 845を使っているため実利用では待ち時間が発生してしまうため今後の改善がまたれる部分もある。

スマホ向けマルチカメラまとめ

メーカー側は色んな手法でカメラの画質を向上させてくれてるわけですが方向性毎にグループに分けて考えるとやはり中華メーカーはソフトウェアに長けたGoogleや長年スマートフォンを最高レベルで作り上げてるAppleやSamsungに比べてノウハウが少ないためかハードよりの作りで光学的な方法で画質をあげているのがわかりますね。

僕としてはハードウェアよりソフトウェアの時代だと感じるので進化の方向性としてはGoogleの手法が面白くも有り魅力的に写ります。

なにより端末のデザインを考えた時マルチなカメラが背面を専有するよりもシンプルなシングルレンズの方が好みです。

コスト面で考えると光学式のカメラにコストをかけるか専用のチップとソフトウェアやAIにコストをかけるかの要素もあり今後の発展を楽しみにみていきたいですね!

![悲しい事実…[Digital Wellbeing]を無効にするとパフォーマンスが向上にするという](https://ga-dget-hack.com/wp-content/uploads/2019/05/Digital-Wellbeing-320x180.png)