メインサイトを移行したので最新の情報はmonologに記載しております。

スマートフォンの性能を比較する時にまっさきに出てくるのがCPU性能、でもSoCと呼ばれることも多くその違いがわからない人も多いはず。

今回はスマートフォンに搭載されるCPUそしてSoCとの意味の違いやSoCの構成要素などを簡単にお伝えしたいと考えてます!

Contents

そもそもSoCとはなにか?

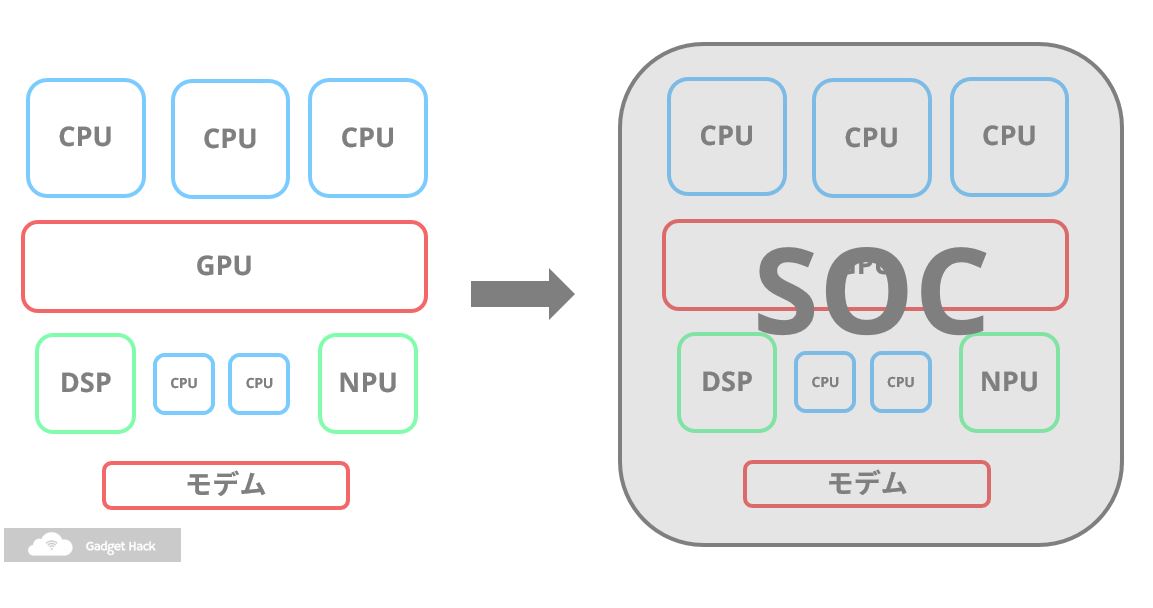

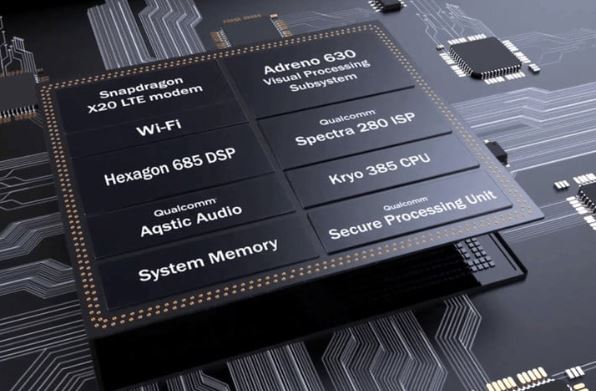

早速ですがSoCとは[System on a chip]の略で一つの基盤の上にCPUやGPU、それにDSPや通信モデムなどのユニットを一つにまとめたシステムをことを指します。

つまりSoCにおけるCPUとはSoCの構成要素の一つになります。

ではなぜこんなあらゆるユニットを一つにまとめてるかというとスマートフォンなどのモバイル端末ではPCなどと比べて小型でバッテリーにも制限があるためです。

パソコンなどでも当然ですがCPU単体では動作することはなくマザーボードにSSDやHDDにメモリなどがあってはじめてOSが動かせるのですが、スマートフォンではより小さい個体のためパソコンに比べて小型化、低消費電力化、低コスト化などの需要が高かったんですね。

そんなわけで、より省スペースでシステムを動かすユニットを一つにまとめた[SoC]が誕生したわけです。

スマホ向けSoCの構成要素

それでは[SoC]とはどんなユニットで構成され、CPUやGPUなどの各々どのような役割を担っているのか簡単に解説していきます。

CPU

まずは誰でも知ってるパソコンでもお馴染みのCPU「Central Processing Unit」。

日本語でいうと中央演算装置といいます。

CPUの主な役割はデータの処理、他のユニットの管理も行います。

OSなどの動作も当然CPUが担うことになるので処理速度に大きく関係してきます。

最近では一つのSoC内に複数のCPUコア(4~8)を搭載して処理速度を上げていますがコア数が多いからと処理速度が早いと思ってはいけません。

処理速度にはクロック周波数やIPCが大きく関わっているため少ない2コアなどの少ないのSoCでも8コアなどの多コアSoCより遥かに高速な処理が可能な事が実際にあります。

また、スマホ向けCPUは現在実質的にARM社のCPUオンリーです。

ARM社のCPUにもたくさんの種類が有りSoCを開発しているメーカーがカスタムしているCPUコアもあるためその辺りは別にまとめようと思います。

GPU

ゲーマーなら忘れてはならないのがGPU「Graphics Processing Unit」。

日本語でいうと画像処理装置といいます。

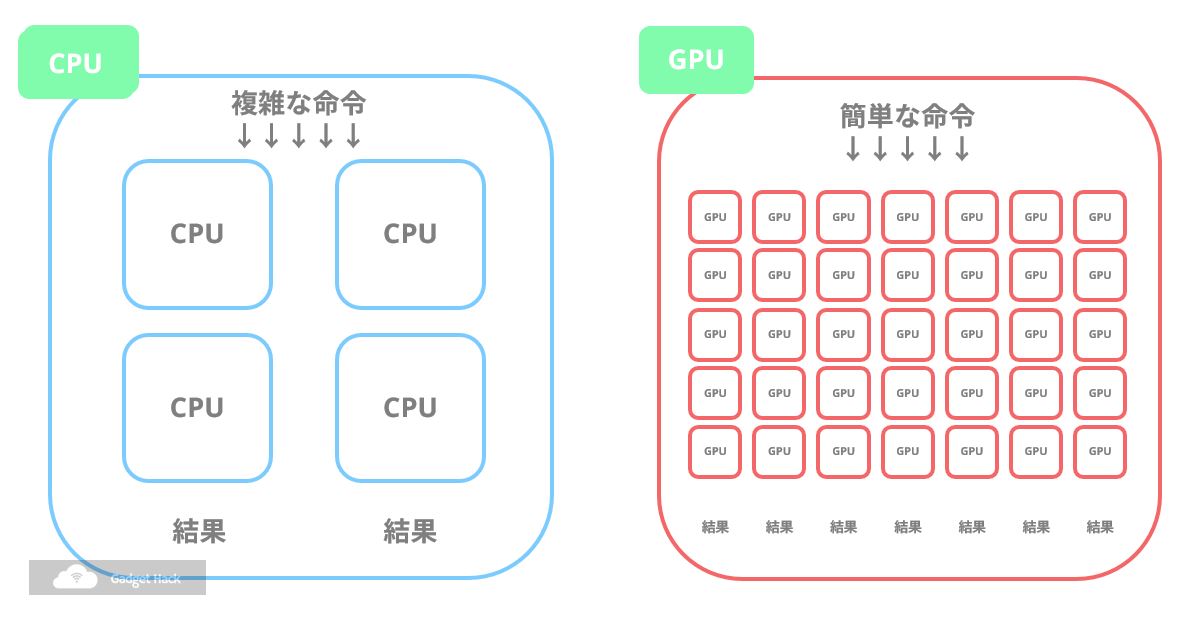

GPUの主な役割はグラフィック関連のデータを扱います。特にゲームなどの3Dグラフィックス描写の計算処理ではCPUと比較にならない速度を発揮します。

スマホ向けのGPUに関してはQualcommのAdrenoやARMのMaliなど多数でています。

CPUとの違いでいうとGPUは複雑な計算はできないけど簡単な計算は超早いといったところ。

イメージ的にはCPUのコアをめちゃくちゃ非力にして小型かつ低消費電力にしつつコアの数を膨大に増やした感じでイメージしてくれるとわかりやすいと思う。

DSP

DSPは聞いたことない人も多いと思うのですが「Digital Signal Processor」の略になります。

物凄いざっくり説明するとCPUより専門性を高めて効率化したCPUがDSPになります。

Qualcommの「Hexagon 680」というDSPを例にもう少し詳しく話すと汎用的に使われるCPUに対しDSPでは汎用性を犠牲にし画像や映像データ、各種センサーに通信処理など本来CPUが行う仕事の一部のみ高効率に肩代わりすることができます。

NPU

ここ数年よく話題に上がるAI、そのAIの処理に特化したユニットがNPU「Neural Network Unit」。

NPUに関してはHiSiliconのKirinに搭載されておりAIの処理に特化したGPUまたはDSPと覚えておいても問題ないです。

キャッシュメモリ

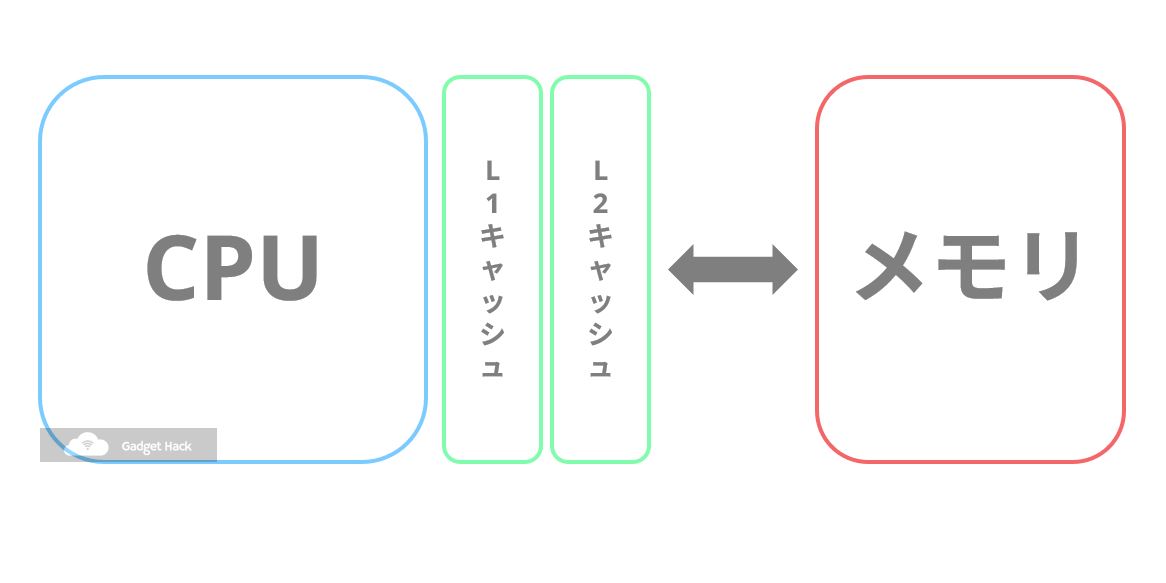

キャッシュメモリは一般的にRAMやメモリと呼ばれるものとは違います。

ではなんなのかというとCPUに内蔵されている高速なメモリーです。

一般的なメモリではCPUとのやり取りでCPUの満足の行くスピードが出せずボトルネックとなるため、より高速なキャッシュメモリをおくことで頻繁に使われるデータなどをキャッシュメモリから読み込み処理速度の向上させます。

キャッシュメモリは1~3に分かれておりCPUがアクセスする頻度が高い順に L1キャッシュ、L2キャッシュ、 L3キャッシュと呼ばれています。

通信モデム

通信モデムに関しては4Gや3Gでの無線通信を行うために機能で多くのSoCに搭載されています。

また、4Gや3Gなどのモバイルデータ通信以外にもWi-FiモデムやBluetoothも統合されています。

スマホ向けSoCの種類

それでは実際にSoCを出しているメーカーはどれだけあるのか今回は簡単に紹介していきます。

そのうち詳細な記事を書こうと思います。

まずはSoCの主要メーカーは以下となっています。

| 会社名 | SoCブランド名[シリーズ名] |

| Qualcomm[クアルコム] | Snapdragon[スナップドラゴン] |

| MediaTek[メディアテック] | Helio[ヘリオ] |

| HiSilicon[ハイシリコン] | Kirin[キリン] |

| Samsung[サムスン] | Exynos[エクシノス] |

| Apple[アップル] | Aシリーズ |

| Xiaomi[シャオミ](Pinecone) | Surge[サージ] |

Qualcomm:Snapdragon

QualcommのSnapdragonシリーズは日本で発売されるAndroidスマホにハイエンドからローエンドまで多くの端末で搭載される超主要メーカー。

日本で発売される以外にも世界中の様々な端末に搭載されておりパソコン界のintelに近い存在。

当然ハイエンド向けのSoCも強く多くのメーカーのハイエンド端末に採用されている。

元々は通信モデムの開発や通信規格の開発などを行っていましたがガラケー時代からSoCを出しており主にガラケー時代はauの端末に搭載されていたました。

MediaTek:Helio

MediaTekのHelioやMTシリーズはミドルレンジ以下のコスト重視のモデルで多く採用されています。

最近はマシになりましたが同クラスのSnapdragonと比較するとGPU性能が弱くコスパというより本当にコスト重視のモデルでの採用実績が多いメーカーです。

そのため国内ではSIMフリーの廉価端末で搭載されています。

HiSilicon:Kirin

HiSiliconは今話題のHuaweiの子会社でHuawei端末向けのSoCの開発を行っています。

そのためHuawei製の端末はハイエンドからローエンドまで殆どの端末でHiSiliconのKrinが採用されています。

また、少し前まではMediaTek同様GPUが弱くスペック的にもハイエンドではQualcommに遅れをとっていましたが現在ではかなり追いつきつつありNPUなどの独自性なども出てきています。

Samsung:Exynos

SamsungのExynosシリーズはSamsung製端末や中国のMeizu製端末で搭載されているSoCです。

ハイエンドもミドルレンジのSoCもSnapdragonに匹敵するぐらい非常にレベルも高いのですがスマートフォンがでてきた頃から考えると優位性はなくなってきてるような気がします。

ちなみにSamsungは地域ごとにExynosシリーズとQualcommのSnapdragonを使い分けているので国内で見る機会はほぼない。

※Samsungは主に日本や北米ではSnapdragonを採用する

僕の記憶にあるところでいうとドコモから発売されたGalaxy S3 αや最近だとGalaxy S6などぐらいです。

ただGalaxy S6の時はQualcommのSnapdragon810が製造プロセスの遅れで最新プロセスの14nm FinFETを使えなかったため爆熱仕様となり Exynos 7420を搭載したGalaxy S6は圧倒的な性能でした。

Apple:Aシリーズ

AppleのAシリーズは同社のiOS端末であるiPhoneやiPad専用のSoCです。

特徴としてはCPUのシングル性能がここまで紹介してきたSoCメーカーのもとは桁違い高速です。

他にはGPUをイマジネーションテクノロジーズのPowerVRから自社開発に切り替え更に進化を遂げています。

Xiaomi:Surge

Xiaomiが子会社を通じて開発したSurgeはミドルレンジ向けで開発されXiaomi Mi 5cに搭載されましたがSnapdragon625と同等の性能でしたが特別端末が安かったわけでもないので搭載機種が増えることなくフェードアウトしそうな勢い。

というか既にしてるのかも知れませんが…

ここからは過去スマホ向けに搭載されていたりほぼ使われなくなってしまったメーカーを紹介します。

| 会社名 | SoCブランド名[シリーズ名] |

| intel[インテル] | Atom[アトム] |

| Nvidia[エヌビディア] | Tegra[テグラ] |

| Rockchip[ロックチップ] | RK |

| Texas Instruments[テキサス・インスツルメンツ] | OMAP[オマップ] |

| ルネサス | MP |

intel:Atom

PC業界の巨人intelもかつてAtomブランドでスマートフォン向けSoCを販売していました。

特にZenfone2に搭載された時は圧倒的なコスパで話題にもなりましたがそれからは徐々に採用されなくなり実質的にフェードアウト、、

性能的には同時期のQualcommハイエンド向けSoC、Snapdragon800と同程度の性能のCPUでしたがGPUがしょぼすぎましたね。

おまけにintel製のSoCはCPUコアにARMを使用しておらずパソコンと同様にx86のコアでしたからアプリによっては互換性の問題で動作に問題があったようです。

しかしスマートフォンで使われなくなった現在も廉価ノートパソコンでは未だに採用され続けています。

Nvidia:Tegra

NvidiaのTegraはスマートフォン黎明期で話題になりましたね。

ただ残念なことに爆熱仕様でGPUメーカーなのにGPUがしょぼいなど、スペック面の問題の他にSoCメーカーとしては当時参入したばっかりだったのでスマホメーカーに対してのサポートも悪かったらしく徐々に採用されなくなりスマートフォン市場からは消えました。

後期はDenverコアなどを開発しかなり尖ったSoC[Tegra K1]を生み出しGoogle Nexus9などのタブレットには搭載されましたが時既に遅しでした。

現在は自動車用SoCとして販売しています。

Rockchip:RK

個人的には殆ど搭載された端末を見たことないです。

Chromebookでみたことあるぐらいです。

もしかしたら海外の超コスト重視などの端末でで使われているのかもしれません。

Texas Instruments:OMAP

いつもバランスの取れた良いSoCを作ってましたが2013年には撤退。

ガラケー時代から多くのメーカーが採用してきましたがQualcommと被る部分も多く4G通信モデムとしてはSoCに組み込まれていなかったので採用されなくなりました。

ルネサス:MP

ルネサスはSH-Mobileでガラケー時代からアプリケーションプロセッサとして多くの端末に採用されていたのですがスマートフォン向けSoCで出遅れそのまま消えました。

スマホ向けSoCのまとめ

SoCとCPUの違いやSoCの構成やメーカーなど簡単にまとめてみましたが、完全に基礎情報なので今後ベンチマークテストなどの結果も踏まえて具体的な比較など行っていきたいと思います。

![悲しい事実…[Digital Wellbeing]を無効にするとパフォーマンスが向上にするという](https://ga-dget-hack.com/wp-content/uploads/2019/05/Digital-Wellbeing-320x180.png)